Description

前言:

中文的前言和英文的不一样。但这不是说我对不同的读者/听者说了不一样的话。主要原因是我英语太烂。我想在比较短的时间里,用有限的几个单词把话说完。然后,对,中文译成英文是要花钱的,还是自己写吧。

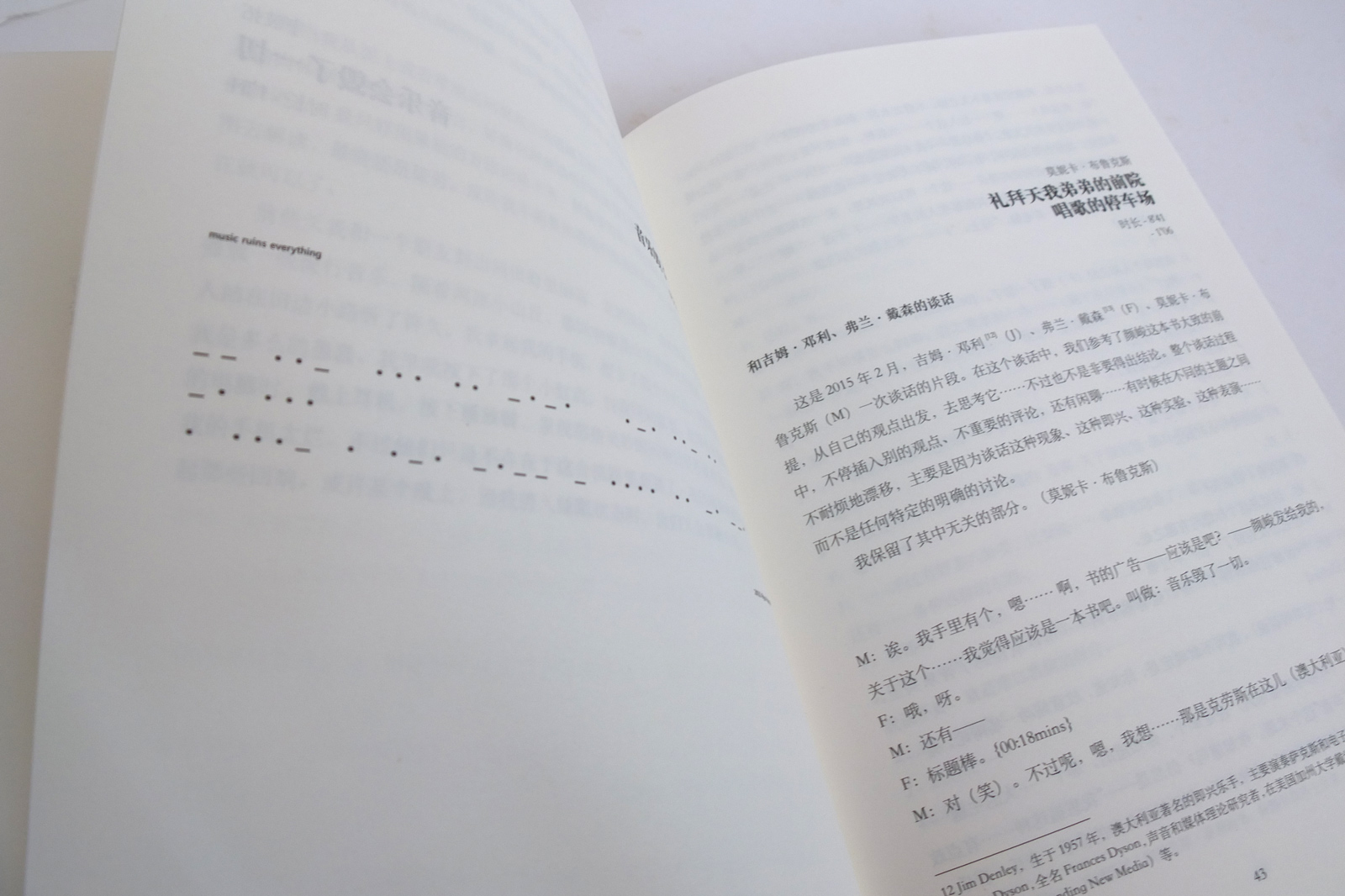

首先我应该解释一下这个书和 cd 是什么东西:有一天我脑子里出现一句话,music will ruin everything,好像还挺有意思,这就是开始。应该有很多人用过类似的句子,像是“你毁了我的人生”或者“资本主义毁了一切”之类的,非常戏剧性。但我当时没有打算毁掉什么,对音乐也没有意见。我喜欢这个句子是因为不知道它什么意思。对,连我自己也不知道什么意思。是啊你说你生而为人这是个什么意思,你不知道啊。

所以我就把这句话拿给一些朋友看。请他们自由发挥,和它有没有关系都好。这些朋友来自不同的领域,有的被归为声音艺术家,有的是即兴乐手(但是“即兴乐手”对不同的人来说又是不同的物种!),有的主要玩噪音,有的被称作概念艺术家。他们之间恐怕并不完全了解。他们工作的角度和方向完全不同,但又有着某种潜在的联系。对我来说,他们之间的关联,是这本书、这几张 cd 最重要的内容。我并不想搞一个“21世纪最前沿实验性音乐大全”什么的,但是的确20世纪已经结束了,我愿意在音乐里听见自己活着,和正在发生的现实有关联,即便这种关联是非常内在的,纯粹感性的,或者纯粹物性的。至于“概念性”,怎么说呢,毕竟是音乐,无论什么样的概念,都经过了感性的传递。在“人”这个特定的电子现象里,音乐参与了最为非人、超人、无人以及潜在于人的那些电流,它常常让我感到陌生并且空虚。

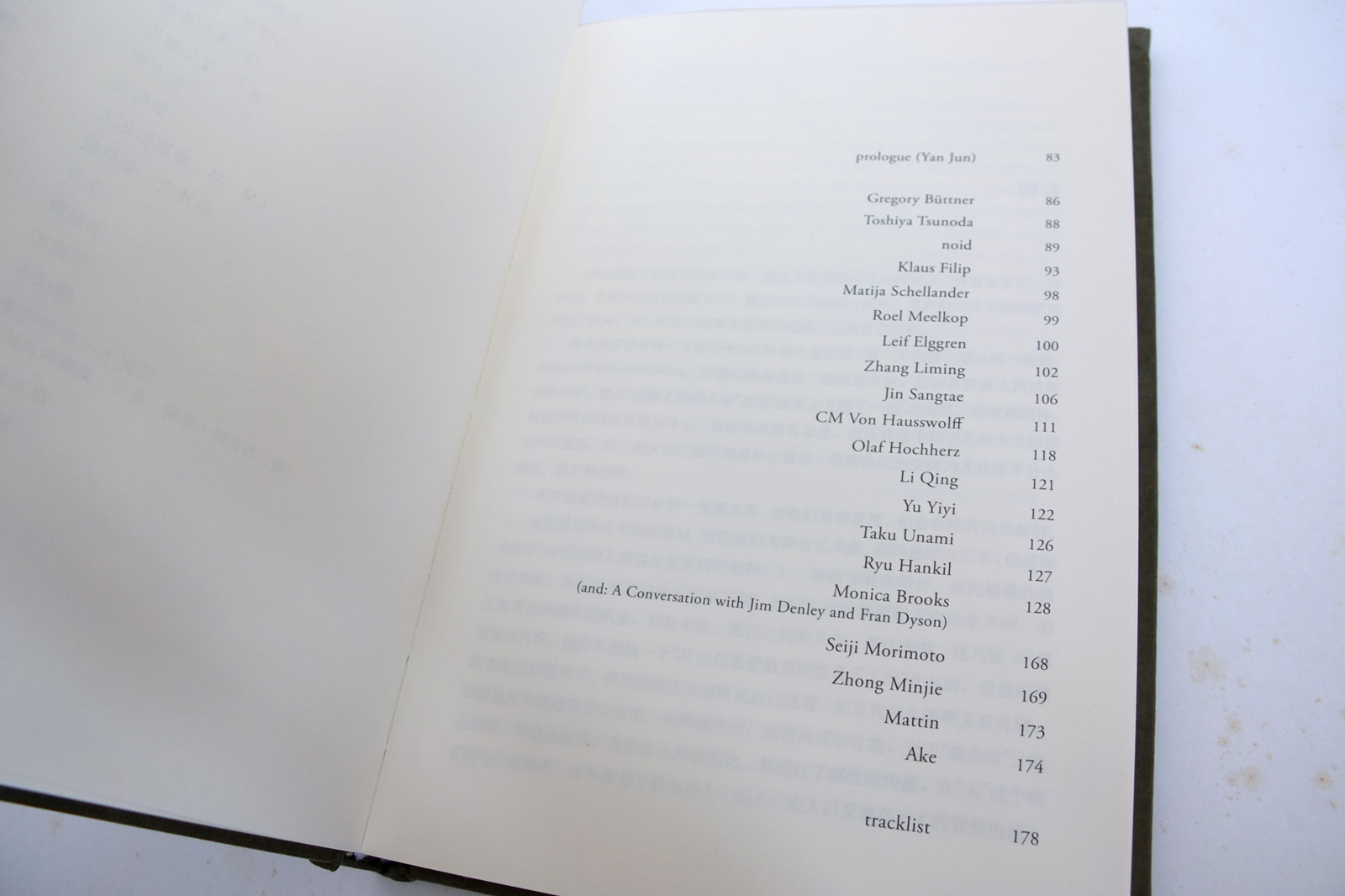

那么我就在这里挨个儿介绍一下,主要是关于我们怎么认识的,但也解释了他们之间内在的联系:

- 盖格里·布特纳。他是德国汉堡人。大概是2012年冬天,可能是他写信来,自我介绍说是朋友的朋友(我们都是这样安排巡演的)。然后我们一起去了杭州和上海。记得他带了一大把竹签子、细木棍、筷子,然后有一个喇叭,就是组装成音箱之前的那个发声单元。他用喇叭播放正弦波,大概是很低频的那种,听不见,然后喇叭就上下动了起来。然后他把那些签子、筷子放在喇叭上,让它们弹起来:喀哒哒哒哒哒……当时可能很多观众和同行都受不了,因为太冷漠了。那时候很流行充满激情和真情的那种现场,就是充满人性的那种,而他把感情都投入到机器里了。

- 我第一次见到角田俊也是在东京的 LE。应该也是2012年冬天。那天是杉本拓的吉他独奏。角田和杉本有一个玩票的迷幻摇滚乐队。那天他是6个观众中的一个,而且没有睡着。他说他不住在东京,而是在附近什么地方的中学教书,不过常常会进城来见朋友。至于他的作品呢,我记得宇波拓说过,那是“完全没有意义,不聚焦于任何东西”。对很多人来说这是一种批评,但对我来说是赞美。他排除了人的审美和视角,倒不是说,因此大自然就从人类手中解放了,而是说,人就从“人”这里解放了。

- 诺德:奥地利人。可能还是2012年,他和克劳斯·菲利普一起来北京,当时我在两个好朋友酒吧安排了一场演出。后来,一起表演的北京的朋友说,老外真是太冷静了。我当时就反省了一下,关于接地气,关于这个热气腾腾的现实,还有如何滋养野性,等等。那天演出前吃饭的时候,诺德和克劳斯每人讲了一个笑话,我自认翻译得还算准确,但是都没有人笑,整桌人都不笑也不说话,冷场至零度以下。这还挺野的,我后来一直想。

- 克劳斯·菲利普:他和诺德是室友。我们见面要更多一些。诺德主要演奏大提琴,也有个二胡项目。克劳斯主要演奏电脑,正弦波、光感应什么的。他开发过一个免费软件叫做 lloopp,很多人现在还在用。我感觉他特别喜欢一个人待着。有一次诺德不在,我借住在诺德的房间里,早上起来跟克劳斯打招呼,他说,嗯,我觉得我可能要去趟郊外。然后他就一个人去玩滑翔了。从山顶往下飞的感觉,大概是一种冷静的野性,我猜。

- 马提亚·舍兰德是克劳斯和诺德的朋友,后来我也借住在他家。我说墙上这是 laibach 的海报吧,他就说他有东欧血统。就像是彼得·汉德克,我说。对的,你读过那本《去往第九王国》吗,他说。他要比那两位年轻一点,也不十分冷静,后来他发起了一个四重奏,我们一起巡演。我们在卢布尔雅那还是哪个火车站走着,走着走着,一个假警察拦住了我和村山政二郎(两张亚洲脸),我就大喊马提亚!让-吕克!快过来过来我觉得这个人不是警察,他们就回过头来,围过来,马提亚热情地说,没事儿不就是护照吗你给他看一下呗,然后假警察像是被感染了,也笑了起来,转身走了。

- 在去荷兰南部的路上,乌·米尔库普开着车,一边考验我会不会念他的名字。我当然念对了。在荷兰南部的某个小城,演出后的第二天早上,我们洗漱完毕,准备出发。他问我:诶你怎么不刮脸?我说我脸上不张毛啊,就下巴这几根,你看,一二三四……我认识他,应该是鹿特丹的朋友海纳介绍的。海纳原来在北京待过一阵子,给了我一大堆荷兰实验音乐的唱片。但在这之前,我已经听过乌的很多音乐,包括他最近几年特别安静的这些,和几十年前特别有节奏的那些,都很奇特,而且跳脱逻辑,还有他的那些老朋友,有种外星生命的感觉。

- 雷夫·艾尔格伦早在1970年代就很活跃了。他比我大很多。记得有一天,我们在 ems 电子音乐中心附近道别,他送我几本书。他掏出笔,慢慢画上插画,签名,那个过程似乎被夕阳照到了。记忆中有光。也可以说是一种目光,安静又闪亮。最近我校对了他的书,《谱系》,他写得充满激情,也有一点疯狂,很多词和句子反复出现,很多句子像是在原地抖动,在循环,在挑战时间。这当然和他的艺术有关。比如说他的舞蹈,一直在抖,在弯曲,它毫无技巧而且令人振奋。

- 我和张立明见面很少。我知道他是在20年前,我还没有离开摇滚圈。有一帮人开始搞实验电子乐和田野录音,有时候也叫声音艺术,其中就有他,化名 hitlike。总之我觉得陌生,又觉得好奇,一直在网络空间里旁观着。过了很久才算是搭上了话。应该说他是我的前辈。他也是和我很不一样的人,比如说他好像很不喜欢现场,在一篇哲学沉思式的文章里,他说:只有录音作品才是完美的。

***写到这里,我突然觉得有点奇怪:是不是太老派了?一般来说,应该每人一份简历,然后有网站链接。这回没有,只有一个编辑在唠叨。是那种特别私人的角度,主观、单方面的那种。一面之辞。可是谁会想要读简历呢?艺术家简历真是太可怕了:某某,曾经参加过所有的双年展并致力于在充满危机的当代社会里探索声音的新本体论边界。要么就是角色扮演:某某,虚空音流之黑暗祭司,和狄奥尼索斯交流过暴烈迷离的眼神。

- *秦相太,我没有读过他的简历。他在首尔经营一家小公司,出租投影仪。有一次 fen 在韩国国家美术馆演出,他负责设备租赁,我烧了其中一只音箱,但他从没计较过。他一直在自己办公室安排演出,大概每次有10到15个观众。我当然是通过柳汉吉来认识他的:韩国仅有的4个即兴乐手中的一个(这是柳汉吉的原话)!family man!salary man! 每天上班!真是太辛苦了,也太不浪漫了。也许所以才会有那样的面无表情的音乐吧。

- 第一次见到 CM·冯·豪斯伍尔夫是在斯德歌尔摩的一个画廊。他来看一个中国群展。我记得他穿着风衣。好像很少有人会穿风衣吧?简直就是一种电影里的风格。而且是反派。而且并不是那种特别帅的反派,虽说他长得挺帅,但我感觉他会在关键时刻破坏自己的帅:他有一种威廉·巴勒斯式的,前现代或者说反现代主义的帅。比如说,收录在这里的他的作品,因为某种道德上的禁忌,曾经给他带来很大的麻烦,在那个很帅很文明的瑞典社会中,他成为一个反派,社会要把他风衣打成筛子……

- 奥拉夫·豪赫兹是德国人,有段时间在上海读书。有一次他从上海来北京,住在我家,冬天,穿着一件破了的特别大的大衣,淡黄色的长头发,苍白的脸,特别安静……我老婆说他像一只大鸟。基本上他是一个即兴乐手,但是他花很多时间研究“仿生态系统”,或者说,“像一群动物一样此起彼伏的声音”。后来他又去香港读书。我问他这次的作品是用什么乐器和什么方法做的,他没说。

- 我忘了是什么时候第一次见到李青,可能是2005年的某一天,可能是在 car-sick cars 或者 snapline 的演出上。总之后来她怂恿我策划了一场“no beijing”的演出,也就是在愚公移山的那次。那应该是我最后一次办摇滚乐活动。再后来,我们常常一起演出,包括苏维埃波普,还有潜鼠51,还有即兴委员会。可能每年都有几次,我还挺喜欢这个节奏的,跟不着急的人一起玩,会老得慢一些。

- 余益裔是一个说话带着很浓的广东腔的小伙子。他玩噪音,动作很大,浑身是汗。他也拍照。后来他在北京住了一段时间。再后来惹出一堆麻烦,就回到了广东乡下。有那么一阵子,我们常在微信上聊天,夹杂着一些翻译过来的哲学术语,最近不聊了。他好像总是喝酒喝到天亮,然后发一些正在听的音乐和最近拍的照片过来:蒸汽波、快切噪音、草丛、空屋、动物。

- 宇波拓帮我做过很多母带处理。他最近几年做了很多母带处理。他是第一个让我知道母带处理的艺术的人。他自己的艺术呢,很难总结,拒绝被总结,出其不意而又不知所云,应该说他是当代少见的在语言规则之外玩耍的音乐家。此外,他和马丁有很多疯狂的合作(比如说面对观众哭一个小时),他和杉本拓有一个面无表情的二重奏(天狗和狐狸)。我觉得他处理的是最高的感性。柳汉吉说他有一种来自宇宙深处的愚蠢。我是在东京下北泽认识他的,不是他一个人,而是那条街,几个微型酒馆,第二休憩所,大众酒场,几个整天在喝酒或者打麻将的人。

- 好几个朋友都是通过柳汉吉认识的。他是我在 fen 乐队的队友。一个不喝酒的韩国人。他拥有一个温暖的反社会人格。最近我给他做了一个还算精彩的访谈,可以在 subjam.org/blog 上读到。我向他学到了很多东西,包括在即兴音乐里把自己的身体贡献出来,交给机器,包括重新爱上《天魔回魂》。

- 莫妮卡·布鲁克斯是悉尼 nownow 音乐节那个圈子中的一员,演奏手风琴。我们一起演过两次,都是几乎听不见声音,又有点古怪的那种。我不是说她古怪,而是说她让我觉得自己可以尽管怪下去。有的人,跟他们在一起的时候我会变得道貌岸然,有的人就不。在和两个朋友聊天的时候,她说这个合辑“差不多全是男的。” 哦,对啊,我有点不好意思了。我想辩解一下,说其实还邀请了几个女的,可是她们都没搭理我。然而事实就是事实。我道歉!

- 森本诚士住在柏林,他以前是一个职业园艺师。他长得像我表哥,说话也像。他的乐器总是很小,或者说他关心的是很细小的现象,振动、反馈,有时候包括气味。 我们上次见面是在慕尼黑, 参加一个名叫 “实验音乐节 ” 的实验音乐节 ,我们是整个大厅里最年轻的人之一二。演出结束了,他做为志愿者,慢吞吞地收拾设备,又慢吞吞地和我告别,那个情景,让我觉得时间这东西不是什么问题。此外他特别能喝,不知不觉那种。

- 知道钟敏杰的人不多,他差不多有10年没怎么活动了,之前他做田野录音和电子原音,特别结实,理事无碍。最后的那次,听说是广州三年展在青海的一个项目,他、张安定、林志英合作了一件作品,然后约定以后再也不谈论它。再听到他,是3年前,他做了一个网站,叫 “经典的树(classic-trees.com)”,是只能用电脑(不支持手机)浏览和听的声音/图像/文字作品集。我花了三个下午全部听完,激动了很久。有一次我问他平时做什么,他说游泳。

- 马丁不说自己是西班牙人,他会说我是巴斯克人。2004年,我在东京第一次看见他演出,和杉本拓,还有另一个人。他演奏笔记本电脑,没有开机,用一张纸巾擦屏幕而已。那次演出我放心地睡着了。几年前,撒把芥末出版了他的现场 dvd,我们在上海的上午艺术空间做首发式,有观众问,你想做什么?他眼睛就变得特别亮(比陆兴华还要亮),他说:我要革命。他也常常向我推荐美食和摇滚乐,比如说工工工,还有《大象席地而坐》。

- 那个关于阿科在废品回收站买了一把小提琴然后变成乐手的故事,好像已经重复了很多遍。其实她就是想要演奏,如此而已吧。还好没有人对她说 “ 你也配姓赵 ” 。她看起来很弱,而且晕晕的,但是在 “想要演奏” 这件事上,却充满了欲望。是那种动物性的欲望。她住在北京市中心,真正的市中心,去哪里都可以用走的。因此她常常带外地或者外国朋友做胡同半日游,骑车或者散步。她的音乐里没有韵味和笔墨,这是最令我羡慕的一点。

以上。

颜峻

2019年7月5日、10月31日

From the Preface:

the very reason i initiated this project was vanished in time. however, it’s not very long time since it has suspending into this “physical object is dying” and “society is dying” situation. and it’s long enough to coming back with ideas of “connecting objects and bodies over language” and “connecting an outer territory”. so i have diving back to the files again, starting editing and translating, inviting few more physical entities and fortunately yihao joined as designer at this perfect moment.

the way this project runs is very simple: i show my friends this sentence “music will ruin everything” then ask them to contribute audio track and text or images. i tried my best to show it while we meet physically. but some were sent by emails, exceptionally. there is no rules and no clue. i don’t explain why this title because i have no idea what it means.

this title was popped up out of blue in 2015. there is some common dramatic formulas such as “you ruined everything” or so. but here i had no problem with music or anything. i started to think why it makes me so exciting? no answer even after the most strict self investigation into logic and sensibility. maybe i was simply grabbed by things that have no name, goes no direction or unable to be understood, as long as they exist. and they do.

so here my friends reacted to this sentence. some might have not reacted to it at all. after all we made this book with CDs to be delivered, touched and sensed. and of course wore by time.

and you may wonder why these artists. there must be some reasons but it’s difficult to explain (especially with my stupid chinglish). and maybe it has a kind of autobiographic cosmic origin (if i looking inside to myself). i can say it’s not about a school, not a new school nor an old one. some of these artists may be put into the box of “sound artist” and some are labeled “improviser”, or “conceptual artist”, while few even haven’t contributed what they usually doing. and for sure nowadays people really have different definitions on same terms such as “improviser”. even the artists themselves. for me what these people doing is a huge cluster of mass such as constellation. they are connected and growing. there are much more alikes surrounding them. the way they are connected is more important than their works. if you dig more on any one of them, you will find its own genealogy of sense and mind. which i have spent years to following and enjoying.

even in the simplest sense, listening to the audio works themselves, it’s yet not possible to summary these sounds and their structures into “sound materialism” or “pure sensibility” or “returning of subjectivity” or “selflessness in mechanical improvisation and subjective field recording” or anything else easily. these images and text made the attempt of summarizing more complex in most cases. but at same time they are more out of focus in a good sense as focus itself is an ever moving and forming phenomenon.

as editor, the way i listening to these works is trying my best to following sensitivity and then see my sensitivity as an ever modeling object. i ask myself what is modeling it. and what is modeling the historical (and yet on-going) genres, terms, reactions and attitudes. yes compiling and editing is a historical action. but we ruin history after all, anyway. there must be something facing the living situation/politics/languag/perception all together through these sounds and people. and each of them has own concrete method or language to work on this old, common, almost universal thing.

so pls, you make it anything and everything.

thanx everybody who participate this project ! you have ruined some parts of me.

YAN jun

2019 June 5 + 25

– – – – – – – – – –

Reviews

There are no reviews yet.